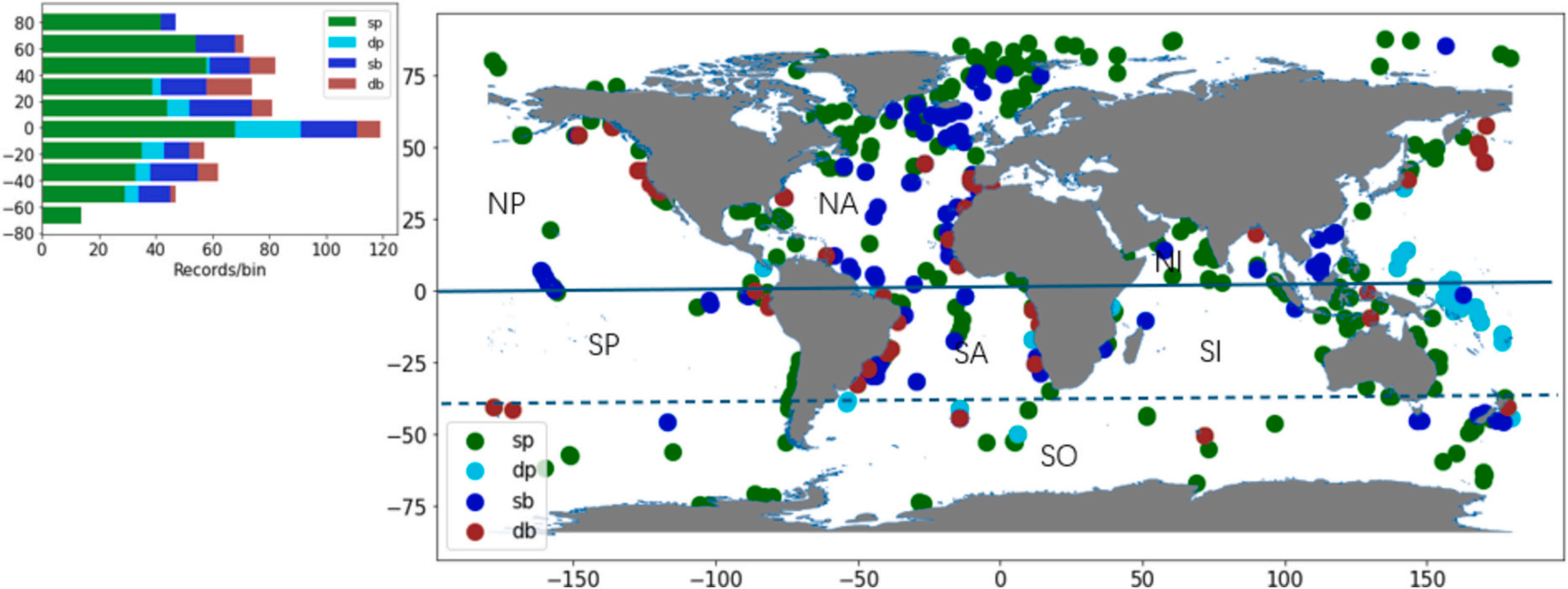

大气中CO₂由末次冰期冰盛期(LGM)的~190 ppm增加到全新世的280 ppm。这一增加发生在两个千年尺度时期,即Heinrich Stadial(HS1:18-14.5千年前)和新仙女木事件(YD:12.9-11.5千年前),并伴随着16.3、14.8和11.7千年前的多个突发的百年尺度的气候事件。目前对空气-海洋气体交换的理解认为,南极海洋的通气作用和铁肥化过程在调节冰期-间冰期大气CO₂水平方面起着重要作用。南极海洋的表层生产力高度依赖于铁的可用性。在退冰期,铁的输入通过风成尘土沉降减少。因此,向上涌升的营养物质未被完全消耗,导致无机碳从海洋中逸出。值得注意的是,来自南极泰勒冰川的CO₂稳定碳同位素(δ¹³C-CO₂)记录分析也表明,HS1时期大气CO₂的上升是由于生物泵的减弱。此外,南极冰盖的融化可能增加了分层现象,从而可能抵消南极海洋上涌增强所带来的通气效应。由于有孔虫在海洋中的广泛分布(图1),使之成为海洋溶解无机碳(DIC)稳定碳同位素(δ¹³C)的可靠记录工具,为海洋碳循环提供了宝贵的洞见。有孔虫已被广泛用于重建深水环流和有机碳通量的变化。

图1 全球海洋沉积物中有孔虫δ¹³C数据分布

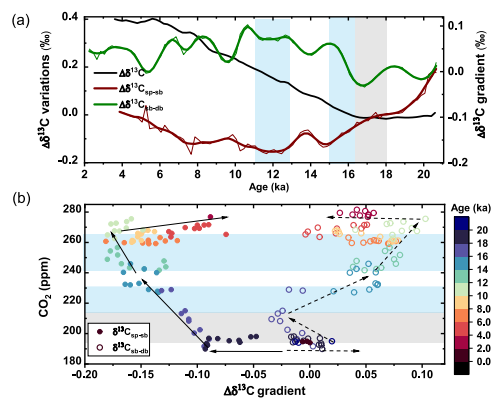

近期,实验室王宁练教授团队的方玲博士与韩国庆北国立大学Kim Minkyoung教授合作,通过总结分析全球海洋沉积物中416组表层浮游有孔虫、57组浅层浮游有孔虫、128组底栖有孔虫以及57组生活在沉积物中的有孔虫研究,重建了海水中溶解无机碳δ¹³C变化及其影响因素,建立起了末次冰期冰盛期以来海洋碳循环变化。这项研究探讨了海洋环流、空气-海洋交换和生物泵在上次退冰期大气CO₂上升中的作用,重点研究了海洋碳循环空间动态的变化。通过整合来自不同来源的全球稳定碳同位素(δ¹³C)数据,包括浅层和深层浮游有孔虫、表层和底层有孔虫,研究发现,自末次冰期冰盛期以来,海洋δ¹³C值增加了0.37 ± 0.05 ‰,其中68 ± 5%的增幅来源于南半球,32 ± 4%则来自北半球。数据还表明,浮游有孔虫与底栖有孔虫之间的垂直δ¹³C梯度减少,表明退冰期期间海洋表层与深层水之间的碳交换增强,可能是CO₂释放的一个重要因素。此外,亚热带地区的生产力和底水氧化状态变化也在δ¹³C差异中有所体现,表明生物生产力和深层水通气的相互作用对碳循环有显著影响。研究还发现,HS1的第一阶段大气CO₂上升与亚热带地区生产力减少及第二阶段强烈通气有关,而新仙女木事件期间则主要表现为强通气作用,生产力变化不显著。这些结果表明,海洋环流和生物过程共同推动了退冰期海洋碳循环的变化,并对大气CO₂的上升产生了重要影响。最后该研究表明海洋δ¹³C分布受海洋动力学和初级生产力的显著影响。通过绘制经度方向和垂直方向梯度的瞬时变化(图2),可以为海洋碳循环提供关键的数据支撑,从而有助于更好的理解影响海洋碳储存与大气CO₂变化。

图2 末次冰期冰盛期以来海洋DIC的稳定碳同位素δ¹³C变化以及在深度剖面上的差异

该研究成果得到国家自然科学基金项目(41971088和42401151)资助,已在中科院SCI一区Top期刊《Earth Science Review》(近五年IF=13)在线发表。

题目: Mapping the evolution of marine carbon during the last deglaciation: δ13C perspectives on the deglacial ocean carbon cycle

西北大学微信公众号

西北大学微信公众号